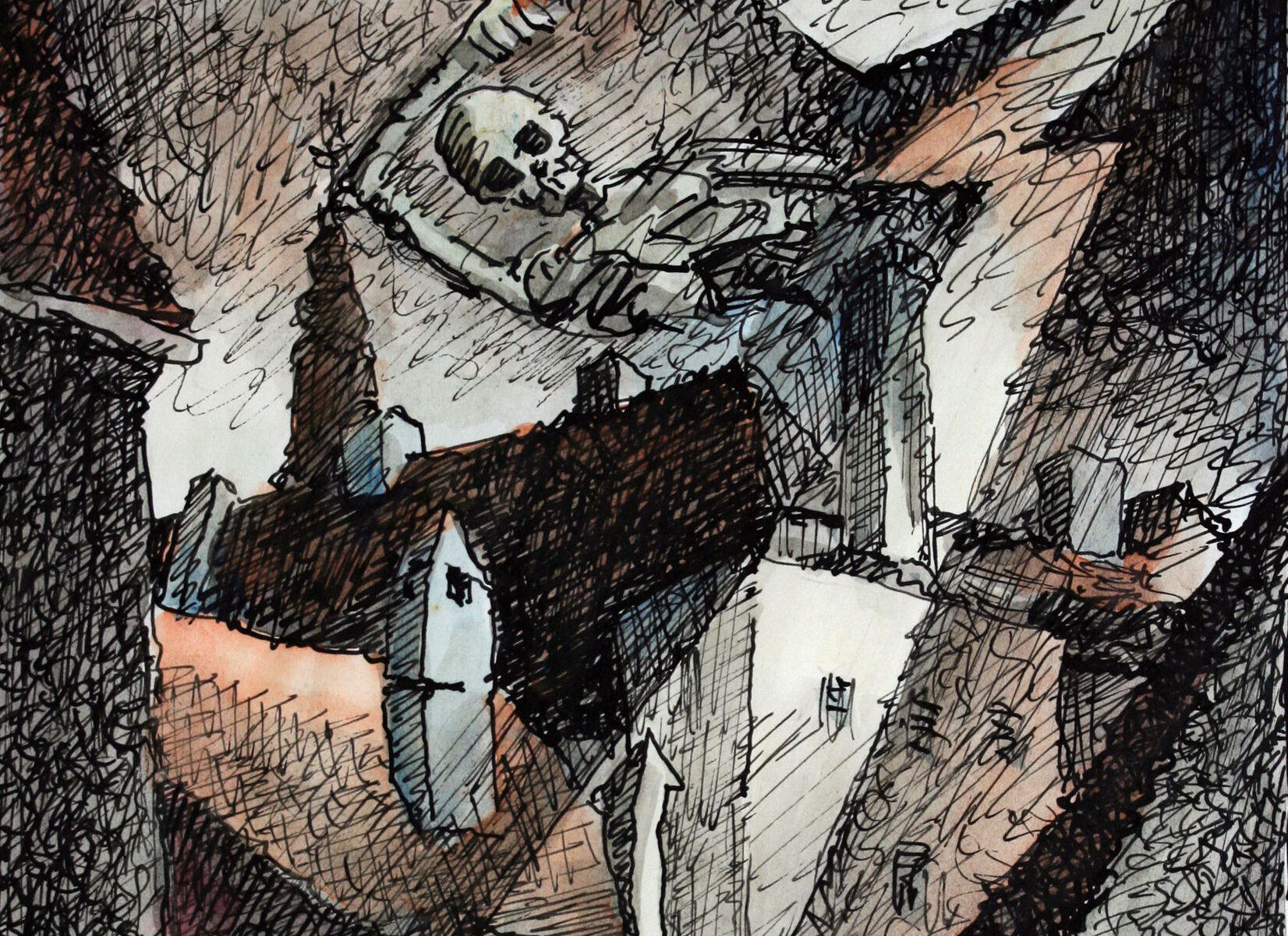

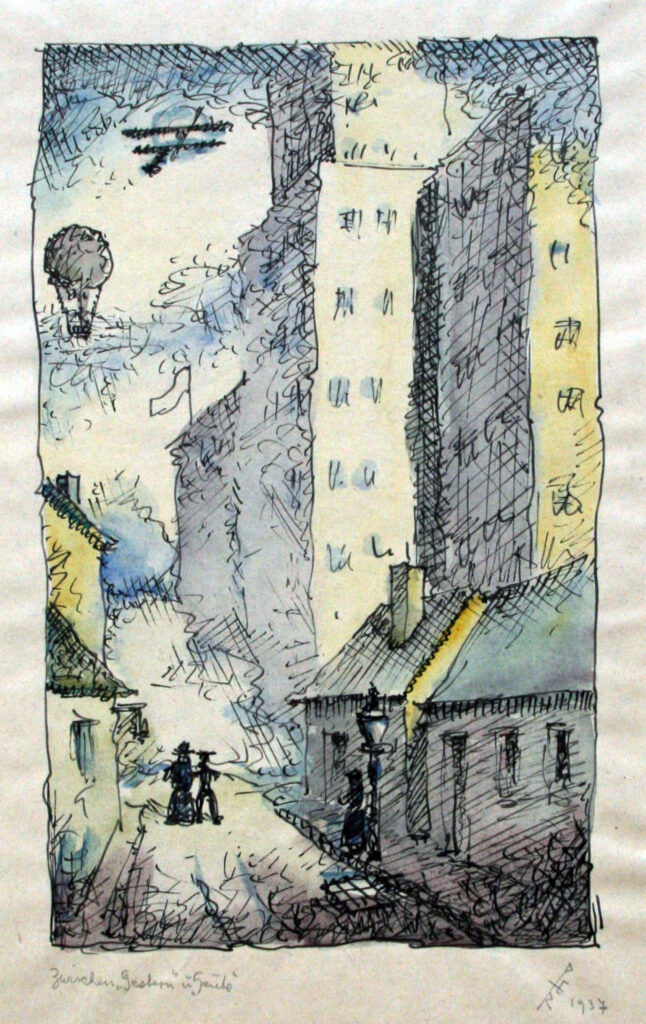

Abbildung: Roman Erich Petsche (1907-1993): Unglück, 1937, Federzeichnung koloriert, 34 x 21 cm (Julia Hütter; Museum Innviertler Volkskundehaus, Inv.-Nr. Ga00347_32) [Ausschnitt; Gesamtansicht hier]

Ried im Innkreis

INN Erinnerung

23. Mai bis 13. September 2025

Museum Innviertler Volkskundehaus

Kirchenplatz 13

A-4910 Ried im Innkreis

Di bis Fr: 9:00 – 12:00 Uhr, 14:00 – 17:00 Uhr

Sa: 14:00 – 17:00 Uhr

Künstler: Roman Erich Petsche, Franz Pixner

Eintritt:

4,50 € Erwachsene

3,90 € Senioren

1,10 € ermäßigt

sowie Gruppen- und Familienermäßigungen

Lern- und Gedenkort Charlotte-Taitl-Haus

Roßmarkt 29

A-4910 Ried im Innkreis

Permanente Ausstellung

Di, Do, Fr: 9:00 – 12:00 Uhr, 13:00 – 17:00 Uhr

Sa: 9:00 – 12:00 Uhr

Künstlerin: Michaela Hartnack-Dachauer

Eintritt frei

Kurate:

Museum Innviertler Volkskundehaus, mit dem

Lern- und Gedenkort Charlotte-Taitl-Haus:

Dr. Sieglinde Frohmann

Geschichte

Vorgeschichte und Region

Der mitunter auf die Zeit des Nationalsozialismus angewandte Begriff „Katastrophe“ mag auf falsche Fährten führen, denn Ursachen und Wirkungen dieser Politik waren absehbar, und wurden durchaus wahrgenommen – freilich mit unterschiedlichen Konsequenzen: Ein Verneinen der menschenverachtenden nationalsozialistischen Parameter war weitaus seltener als die Zustimmung dazu, in Deutschland und auch in dem ab 1938 „angeschlossenen“ Österreich.

Das Innviertel ist ein Beispiel dafür, dass sich eine Bereitschaft zur Anpassung an die NS-Ideologie schon lange vorher angebahnt hatte, sowohl von allgemein im Zeitgeist liegenden als auch von spezifischen Tendenzen her. Bereits lange Zeit weit verbreitet waren völkische und antisemitische Haltungen, die bis in (nach-)napoleonische Zeiten zurückreichen, mit deren frühnationalen, mitunter überaus aggressiven Stimmungen.

Markant zur Zeit des Austrofaschismus war jedoch die Rolle der Region nahe Bayern als Knotenpunkt (Gottfried Gansinger) für terroristisch agierende Nationalsozialisten: Gewalt, insbesondere auch Sprengstoffanschläge, sollten Unsicherheit und letztlich die Zustimmung zum „Anschluss“ fördern.

NS-Zeit im Innviertel

Ein Blick auf Ried im Innkreis verweist darauf, dass ein Bejahen „Großdeutschlands“ schon weit im Vorfeld der NS-Zeit durchaus flächig sein konnte. Der bäuerlich geprägte, wirtschaftlich stagnierende Bezirk zeigte bereits 1919 einen deutlich über dem Landesdurchschnitt liegenden Wahlanteil an „Großdeutschen“. In der weiteren Zwischenkriegszeit und insbesondere nach 1933 konsolidierte sich dieser Befund.

Nach dem Ersten Weltkrieg war Österreich auf seinen deutschsprachigen Rumpf reduziert worden. Die spätere Bereitschaft, „Heim ins Reich“ zu kehren, fußte weder allein auf etwaiger Verunsicherung, noch auf der Sehnsucht, mittels Adolf Hitler – dem „starken Mann“ aus dem Innviertel – Österreich wieder zu alter Größe zu verhelfen. Antisemitismus und, kirchlicherseits, Antibolschewismus waren weitere Komponenten.

Freilich schlug das Pendel auch zur Gegenseite aus, wenn auch quantitativ viel schwächer. So zeigten nicht nur „Rote“ Widerstand. Unter anderem erkannten auch einige Nationalkonservative und Geistliche – teils mit drastischen Folgen, bis hin zu ihrer Ermordung – das zutiefst Inhumane der nationalsozialistischen Ideologie.

Dass sich diese prägnant im Alltag der Region lesen ließ, war nicht zuletzt mit der Tatsache verknüpft, dass „Innviertler einen weit überproportionalen Anteil an der Macht und an den Verbrechen zwischen 1938 und 1945“ hatten (G. Gansinger). Ernst Kaltenbrunner, u. a. Leiter des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS, und Gustav Adolf Kaufmann, u. a. Leiter der Inspektionsabteilung der Zentraldienststelle T4 (NS-Aktion der systematischen Krankenmorde), sind nur zwei der Namen, die mit Ried im Innkreis verbunden sind.

Verbrechen und Erinnerung

Der Name von Charlotte Taitl, einer jüdischen Bürgerin der Stadt Ried im Innkreis, steht dagegen für die andere Seite: für die Verfolgten und Ermordeten. Ihren Tod verantworten nicht nur ihre Mörder im KZ Auschwitz-Birkenau, sondern auch Mitbürger aus ihrer Nachbarschaft. Denunziert anlässlich der Feier ihrer Silberhochzeit im benachbarten Gasthaus, wurde sie 1944 wegen „Umgang mit Deutschblütigen“ angezeigt, angeklagt, verhaftet, verurteilt, deportiert, ermordet.

Ihr ehemaliger Wohnort wurde 2017 zum „Lern- und Gedenkort Charlotte-Taitl-Haus“ gestaltet und gibt 196 bisher bekannten Opfern von Nationalsozialismus und Faschismus im Bezirk Ried im Innkreis ihre Namen zurück, um sie so der Vergessenheit zu entreißen. Seitdem ist die Adresse Roßmarkt 29 in Ried im Innkreis ein Ort der Bedeutung, als Ort des Erinnerns. (AS)

Kunst

Gedenken und Widerstand

Im Rahmen von INN Erinnerung wird eine Achse zwischen dem Lern- und Gedenkort Charlotte-Taitl-Haus (räumlich angrenzend an die Stadtbücherei) und dem Museum Innviertler Volkskundehaus hergestellt. Die beiden städtischen Orte liegen nur knapp 350 Meter auseinander.

Im Charlotte-Taitl-Haus ist in der Dauerausstellung eine skulpturale Installation der Künstlerin Michaela Hartnack-Dachauer (1966–2015, Bogen, Niederbayern) zu sehen: „Judis“ – sieben aus Seidenpapier geformte Kinderköpfe, verschüttet in „S“-Buchstaben aus Styropor. Sie stehen für „SS“, die Köpfe für die dreijährige Judis Flieger, die 1944 an der Rampe des KZ Auschwitz „sofort zum Tod geworfen“ wurde (Zitat aus Erinnerungen des überlebenden jüdischen Vaters). Die aus Ottnang am Hausruck stammende jüdische Mutter hatte in Ried im Innkreis das Handwerk der Modistin erlernt; sie wurde ebenfalls ermordet.

Im Foyer des Museums Innviertler Volkskundehaus sind, im Rahmen von verbINNdungen, Arbeiten mit Bezug zum Erinnern an die NS-Zeit in der Region und darüber hinaus zu sehen: Malerei von Roman Erich Petsche und Skulpturen von Franz Pixner. Beide Künstler zeigten Zivilmut und leisteten Widerstand gegen Diktaturen.

Der Lehrer und spätere Fachinspektor für Kunsterziehung Roman Erich Petsche (Gottschee 1907–1993 Ried im Innkreis) verhalf 1944 als Wehrmachtsoffizier in Novi Sad (Serbien) einer jüdischen Familie zur Flucht und wurde dafür 1983 von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet.

Petsche malte ohne kommerzielle Absichten. Er erfand auch eine Collagetechnik aus farbigen Kreidezeichnungen und Lichtdrucken, die er „Lumigraphie“ nannte.

Franz Pixner (1912 Ried im Innkreis – 1998 Wien) trat als 19-jähriger der KPÖ bei und wurde im austro-faschistischen Ständestaat mehrmals interniert. 1937 kämpfte er in Spanien gegen die Franco-Faschisten, wobei er schwer verwundet wurde. Nach deren Sieg flüchtete er nach Frankreich, wo er wieder interniert wurde. Freigelassen flüchtete er nach London, wo er sich Exil-Widerstandsbewegungen anschloss.

Nach Kriegsende studierte er Bildhauerei bei Fritz Wotruba an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Dort lebte Pixner als Maler, Bildhauer und Kunstkritiker. (AS)

INN Erinnerung – Plakat

Geschichte: Gegen Hitler!

Adolf Hitler ist ein Dik-tator

in Deutschland ge-wesen.

Er hat sehr viele Menschen

er-morden lassen.

Viele Menschen

in Deutschland und Österreich

sind für Hitler ge-wesen.

Aber manche Menschen

sind gegen Hitler ge-wesen!

Die Leute von Hitler haben

viele von diesen Menschen er-mordet.

Aber manche Menschen,

die gegen Hitler ge-wesen sind,

haben die Zeit von Hitler über-lebt.

Sie konnten dann er-zählen:

So schlimm war die Zeit unter Hitler!

Kunst: Zwei Künstler gegen Hitler

Roman Erich Petsche war gegen Hitler!

Er hat Juden ge-holfen, zu flie-hen.

Später hat er: Bilder-ge-malt.

Franz Pixner war gegen Hitler!

Er hat gegen die Leute von Hitler ge-kämpft.

Später hat er: Figuren ge-macht.

Diese Bilder und Figuren können Sie sehen:

Im Museum Inn-viertler Volkskunde-Haus

in der Stadt Ried im Inn-kreis, in Österreich.